Vimos en la primera parte las lápidas conservadas

del reino taifa de Badajoz, reino que desaparece en el año 1094.

Eran tiempos del último rey aftásida, Umar

al-Mutawakkil. Ya vimos que cuando Alfonso VI conquistó Toledo en el año 1085,

los reinos taifas pidieron ayuda a los almorávides saharianos de Yusuf, que

derrotaron a Alfonso VI en la batalla de Zalaca en el año 1086. Yusuf tiene que

regresar apresuradamente a África al morir su hijo.

En el año 1088 regresan los almorávides a la

península, pero son derrotados en el cerco de la fortaleza de Aledo con la

deserción de muchos de los reyes de las taifas musulmanas, lo que motivó que,

en el tercer desembarco de 1090, el emir viniera con la decisión de

destituirles a todos y quedarse él como único rey de todo al-Andalus.

Entre los años 1090 y 1092 caían en la órbita

almorávide los reinos de Granada, Córdoba, Sevilla y otras pequeñas taifas del

Sur y el Levante peninsular.

En Badajoz, al-Mutawakkil se veía acorralado entre

la presión de Alfonso VI y la de los almorávides, intentando salvar la

soberanía sobre su reino jugando a dos barajas. Después de colaborar con los

almorávides en la conquista de Sevilla, pacta con Alfonso VI a cambio de las

plazas de Lisboa, Sintra y Santarem, que son entregadas en el año 1093.

Los almorávides no se decidieron a atacar Badajoz

por miedo a que Alfonso VI acudiera en su ayuda, y prefirieron utilizar el

soborno y el descontento que había en la ciudad para tramar un complot. En 1094 al-Mutawakkil fue detenido y

asesinado en su traslado a Sevilla. Termina con el Reino de Badajoz la época

más espléndida en la historia de nuestra ciudad.

Los almorávides acabarán recuperando gran parte de

al-Andalus, pero las luchas con los cristianos son constantes.

Hacia el año 1125, un nuevo poder estaba surgiendo

en el Magreb, el de los almohades. El

empuje bélico de los almohades comienza a imponerse en África en la década de

1130, lo que obligó a los almorávides a disminuir las fuerzas militares de la

Península, lo cual es aprovechado por los cristianos.

En lo que a Badajoz respecta, podemos destacar que

en 1134 se vuelve a dar una encarnizada batalla a las puertas de Badajoz, nuevamente

cerca de Zalaca (Sagrajas), en el mismo lugar que la batalla del año 1086. Se

enfrentaron importantes huestes cristianas reclutadas por nobles salmantinos,

que habían devastado el territorio, haciéndose de abundante botín. Tasufin,

futuro tercer emir almorávide, nieto de Yusuf, derrota nuevamente con su

ejército a los cristianos.

En 1135 Alfonso VII, se corona Imperator totius Hispaniae, y al igual

que el futuro primer rey de Portugal Alfonso Enríquez, redoblará la presión

bélica hacia el Sur, reconquistando Coria en 1142.

En 1143 muere el emir almorávide Ali, sucediéndole

su hijo Tasufin, que tiene que intentar hacer frente en África la imparable

ofensiva almohade. Como al perro flaco todo se le vuelven pulgas, el muladí Ibn

Qasi inaugura en agosto de 1144, en el Algarve, las rebeliones en al-Andalus

contra los almorávides.

Bueno, este es el contexto en el que nos vamos a

mover para poder entender mejor la información que tenemos de la lápida

sepulcral de este periodo encontrada en Badajoz, y que temporalmente la podemos disfrutar en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

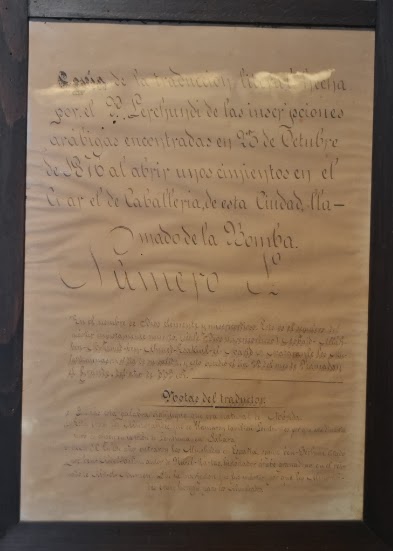

En las excavaciones hechas para las obras que se

ejecutaban en el cuartel de la Bomba de Badajoz, que estaba situado en el

baluarte de San Juan, hoy desaparecido, se encontraron en Octubre de 1876 dos

lápidas de mármol con inscripciones arábigas.

Las lápidas fueron descubiertas en la obra para el

ensanche del cuartel de la Bomba dirigida por el coronel, comandante de

Ingenieros, Juan Quiroga. Se encontraron el 23 de octubre de 1876, a tres

metros de profundidad, en terreno de acarreo, en la zanja practicada a espaldas

de la cara izquierda del baluarte de San Juan, para cimiento del muro circular

de entrada a las dependencias del citado cuartel, hacia donde estaba proyectada

la cocina (Las obras fueron terminadas en 1881). Bajo las piedras se

encontraron huesos, ladrillos rotos y dos candiles de barro también

quebrados. Al no encontrar más restos, se

pensó que debía ser un sitio especial y privilegiado, y no un cementerio.

Estaban bastante bien conservadas, y parecía que

eran epitafios de “personajes moros de importancia”. La Comisión de Monumentos

reclamó las lápidas para el Museo, pero el coronel Quiroga dispuso que se

trasladaran al Museo del Cuerpo de Ingenieros, para que pudieran trocarse con

otros objetos del Museo Arqueológico Nacional.

Vamos a ver en esta ocasión la más antigua de las

dos, dejando para una 3ª parte la otra lápida encontrada. Las dimensiones de

esta primera piedra son 57 centímetros de alto, 28 de ancho y 3 de grueso. El

capitán de Ingenieros, Carlos Vila, dibujó unos facsímiles, que fueron

remitidos a la Comisión de Monumentos junto con certificados y la traducción

hecha por el Padre Lerchundi.

La lápida es rectangular con los lados verticales

más largos. Las epigrafías ocupan todo el cuerpo de la lápida, que está rodeada

por un filete tallado en relieve. El texto tallado en relieve, se divide en 9

renglones separados por filetes igualmente tallados, en un cúfico simple muy

evolucionado.

Una primera aproximación de la traducción de la

lápida podría ser:

En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Este

es el sepulcro del mártir asesinado injustamente. Séale Dios misericordioso, Ubayd

Allah ibn Mohamed ibn Ahmed, hijo del asesinado, de Mérida. Le mataron los almorávides,

el día de su salida y esto sucedió el domingo día veintinueve del mes de

Ramadán el Grande, del año de quinientos treinta y nueve.

En el texto, a los almorávides se les llama los mulattamun,

los velados, es decir, los que llevan el litam, el velo, en el

que uno de sus extremos pasa por debajo de la barba y cubre el rostro dejando

al descubierto solamente los ojos, que no sólo protege las vías respiratorias y

la parte baja cara del sol, sino que también impide la entrada por la boca de

los malos espíritus.

Los almorávides adoptaron esta costumbre de llevar velo

de los bereberes sanhaya, llevándolo en cualquier lugar, incluso en los

entornos urbanos, como forma de mostrar sus credenciales puritanas. Prohibieron

que nadie más pudiera portarlo, convirtiéndolo en la prenda distintiva de la

clase gobernante almorávide.

Según la lápida, nuestro protagonista falleció a

manos de los almorávides el 25 de marzo de 1145.

Como hemos avanzado, el muladí Ahmad ibn Qasi

inauguró en agosto de 1144, en el Algarve, las rebeliones en al-Andalus contra

los almorávides, haciéndose con el control de Mértola, dónde se proclama imán.

Ibn Qasi hace un llamamiento a la rebelión, al que

responde Sidray ibn Wazir, que se hace con el control de Évora, e Ibn

al-Mundir, que hace lo propio con Silves. Ambos conquistan después Beja por

cuenta de Ibn Qasi, que pasa así a controlar el actual Algarve y gran parte del

Alentejo portugués.

En octubre de 1144, Ibn Wazir y Ibn al-Mundir juran

fidelidad a Ibn Qasi en Mértola, recibiendo el gobierno de Beja y de Silves respectivamente

con sus territorios.

El 22 de febrero de 1145 muere el emir almorávide

Tasufin combatiendo a los almohades, y el 3 de marzo de 1145, Ibn Hamdin, que

se había rebelado contra los almorávides en Córdoba, se autoproclama emir.

Sidray ibn Wazir traiciona y rompe los lazos con

Ibn Qasi, reconociendo a Ibn Hamdin como emir, a lo que responde Ibn Qasi

enviando un ejército al mando de Ibn al-Mundir contra Sidray, que es derrotado,

yendo después Sidray contra el propio Ibn Qasi al que le arrebata, ya en 1146, Mértola

y Silves. Ibn Qasi huye a África a buscar el apoyo almohade. Sidray ibn Wazir

se convierte en el Señor de Occidente.

Bueno, he intentado hacer un pequeño resumen de los

acontecimientos que sucedieron alrededor de la fecha en que nuestro

protagonista de la lápida muere, aunque es difícil establecer con toda seguridad los

acontecimientos ya que, algunas veces, las fuentes se contradicen.

De la información que tenemos de la lápida, podemos

extraer que nuestro protagonista difunto fue considerado un mártir, muerto por

los almorávides, y que le mataron “el día

de su salida”.

¿de la salida de quién?, ¿del difunto?, ¿de los

almorávides?

Saavedra (1877) traduce “en día de perfidia y tribulación” en vez de “el día de su salida”, y Codera (1884) siguiendo esta traducción, interpreta

que nuestro protagonista era de las huestes de Ibn Qasi y que tuvo la fatalidad

de introducirse en Badajoz “para probar

fortuna por su partido”, interpretación que también comparte Matías Ramón

Martínez Martínez (1905).

|

| Traducción del Padre Lerchundi |

El Padre José Lerchundi traduce “el día de su salida” en vez de “en día de perfidia y tribulación” de

Saavedra, siendo publicada esta traducción por Rodrigo Amador de los Ríos

(1883), aunque en su propia traducción dice “en el día de la desolación y de espanto”.

Tomás Romero de Castilla publica en el catálogo del

Museo de 1886 la traducción de Lerchundi, y en una carta de 1878 dirigida a la

Real Academia de la Historia, interpreta que es el día que expulsan a los

almorávides, en el contexto de la rebelión comenzada en el Algarve.

Nicolás Díaz y Pérez (1887) publica tanto la

traducción de Amador de los Ríos como la de Lerchundi.

Lévi-Provençal (1931) lo traduce como “el día de la salida de ellos”, y Ramón

Revilla (1932) lo traduce como “en día de

turbulencia y espanto”.

Terrón Albarrán (1991), siguiendo la traducción de

Lévi-Provençal, sostiene que Sidray ibn Wazir se hace al comienzo del año 1145

con el control de la ciudad de Badajoz, añadiéndola a sus dominios, suponiendo

que esto se debe producir entre mediados de enero y finales de febrero de 1145,

deduciendo que la muerte del difunto es a causa de un motín de los almorávides

contra los seguidores de Sidray ibn Wazir.

M. Ángeles Pérez Álvarez (1992), que se basa en

Lévi-Provençal y en Lerchundi, traduce “el

día de su partida” e interpreta que el difunto debió morir al abandonar la

ciudad de Badajoz sumida en conflictos. Maria Antonia Martínez Núñez (2013)

también sostiene esta traducción, pero interpreta que son los almorávides los

que salen de Badajoz.

Las fuentes árabes no dicen claramente cuando

Badajoz se rebela contra los almorávides, o cuando pasa bajo el control de

Sidray ibn Wazir, pero me inclino a pensar que esta lápida es la prueba de que

pudo ser el 25 de marzo de 1145 el día del alzamiento, fecha de la muerte de nuestro protagonista,

que se alzaría ese día contra los dirigentes almorávides de la ciudad, que

intentaron en un primer momento sofocar la rebelión sin éxito y fueron

expulsados. De hecho, es en el mes de Ramadán de este año, del 24 de febrero al

25 de marzo, cuando se da el alzamiento general en el resto de al-Andalus, pues,

después de Córdoba, lo hace Murcia, después Valencia, y por los mismos días

Málaga, Almería y otras muchas ciudades, según los cronistas.

A diferencia de cuando se crearon las primeras

taifas del siglo anterior, en la que lo hicieron los jefes militares, ahora la

revuelta contra los almorávides la encabezan los religiosos, jueces (qadíes) y

hombres de letras.

El considerar a nuestro difunto como mártir

refuerza la idea que las revueltas tienen un origen religioso.

Para terminar, como extraña curiosidad, me llama la

atención que en el cuarto renglón empezando por arriba, esté borrado el término

“Ibn” (hijo de) de la filiación “Ibn Ahmed”, y que sobre esta filiación, está escrito en

caracteres más pequeños el texto “hijo del asesinado” (ibn al-maqtul).

Finaliza este renglón con al-Maridi, lo que podría indicar que debió ser natural de Mérida, o

de familia de Mérida.

Espero volver pronto con la siguiente lápida…